2020年6月1日に施行されたパワハラ防止法で、企業に対してパワハラ対策のための相談窓口設置が義務化されました。2022年4月1日には大企業と同様に中小企業にも義務化が適用されました。

セクハラやパワハラのない職場環境を従業員に提供することは法的義務であり、これが十分でない場合には、被害者が行為者やその上司、会社を相手に損害賠償訴訟を起こすような事態に発展するケースがあるかもしれません。

相談窓口担当者には、ハラスメントに関する知識や、ヒアリングのスキルなどが求められるため、外部研修を受けさせるなど相談員としての教育をする必要があります。最終的に自社で教育した人員を相談窓口に配置するとしても初期段階では専門家に委託するとことのメリットが大きいのではいでしょうか。当社は、相談窓口としての役割の他、企業内での円滑な相談窓口設置にむけたサポートをさせていただきます。働きやすい職場づくりに当社を活用していただければと思います。

ハラスメントの意味は「いじめ」「嫌がらせ」です。職場や学校、家庭内や病院など、ハラスメントはどのような場面でも起こりえます。基本的には、他者に不利益やダメージを与えたり、相手を不快にさせること、相手の尊厳を傷つけること、相手に脅威を与えることを指します。

指針では、客観的にみて業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導についてはパワハラに該当しないとしています。ただし、パワハラと合理的指導の間の境界線が難しいという問題があるので、さらに7つの要素を上げています。

これらの要素を総合的に検討した上で業務上必要か相当な範囲かを判断することになります。

社外相談窓口の設置は有効です!

社内窓口にはこんな心配事があるかもしれません。

社内窓口を設置したけど相談がない(勤務時間中の相談がしにくい)

社内窓口では相談者が誰かや内容がわかってしまいそう(守秘義務が保たれるか心配)

窓口担当者のカウンセリング能力向上のための研修が必要

窓口担当者自身のメンタルヘルスが心配

従業員のメンタルヘルスにも対応したい

ハラスメント相談窓口は機能しなければ意味がありません!

一つしかない相談窓口に一切問い合わせが無い場合、本当にハラスメントが無いのか、相談を躊躇するような窓口なのか、それとも窓口自体を知らないのか不明です。

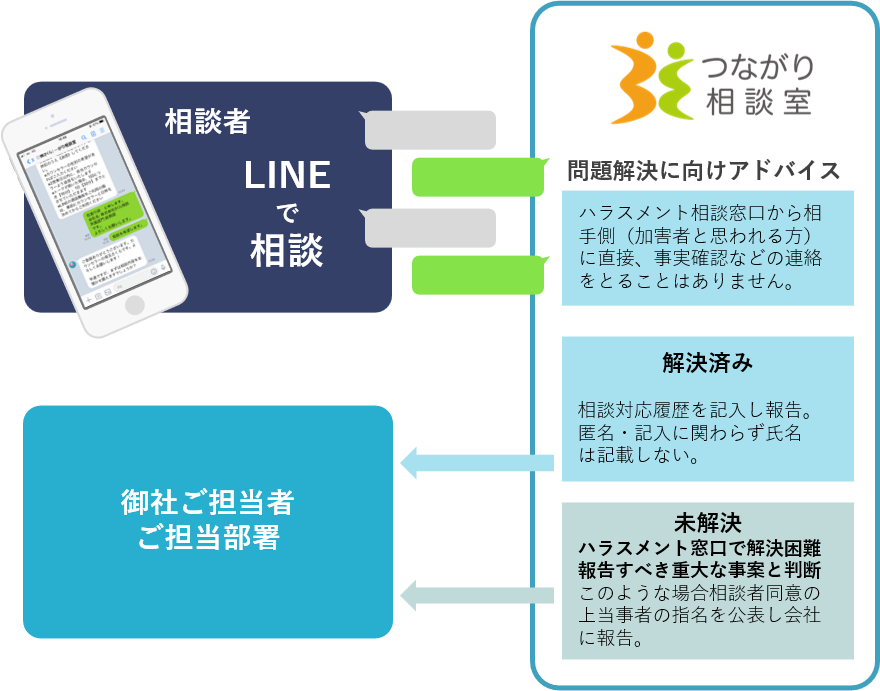

どんな内容でも気軽に質問できる『利害関係の無い外部相談窓口』を設置することで相談のハードルが下がり、問題が大きくなる初期の段階で対策をとることができます。つながり相談室では、相談のハードルを下げるため、LINEによる直相談を受ける体制をとっています。

ハラスメント相談窓口以外の「公益通報受付窓口」にも対応可能です!(応相談)

企業側のメリット

外部相談窓口を利用するハラスメント等の通報者は8割が匿名を希望します。事実報告のみで改善や要望を望まない方も多くいます。また、相談者のほとんどが、相談するべきか迷いがあったり、相談することに負い目があったり、通報後の会社の対応に不安があったりします。

つまり、ごく初期の段階での違和感、疑問レベルをしっかりと対応でき、顕在化する前の段階で対策をとることで問題を最小限に食い止め、解決することができます。そしてこれができないのは、匿名相談可能な第三者機関の外部相談窓口です。つながり相談室では、相談者が社内での改善を希望する場合、相談者の了解を得た上で、会社に事実報告をし、対応のアドバイスをします。つながり相談室により、社員間の不協和音の解消、離職率の減少、「うつ」対策、ハラスメント対策に効果を上げることができます。